南大街最后的倔强

——读《一个人,一座城,37 年就做一件事儿》印象

王安濮|文

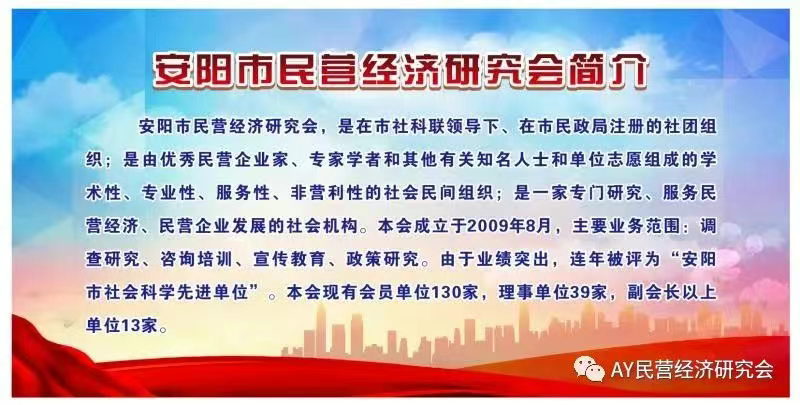

安阳南大街的命运,总在开街时的喧嚣与沦落时的寂寥间,缠绕成一道拧巴的绳。老城根下的文化街区里,老字号们仍擎着烟火气,活成城市的记忆锚点,唯独南大街商圈,在“等拆迁”的念叨里空耗了十余年。拆而未建的时光,像蒙在灯笼上的灰,让本该氤氲着市井暖意的灯光,都淡成了模糊的影子。 南大街开街,想为这承载童年的老街写点什么,笔尖却总在历史遗迹的厚重里卡壳:写它的过往,怕落得“怀旧”的单薄;写它的现状,又绕不开“寂寥”的怅然。直到想起清海兄那篇《一个人,一座城,37 年就做一件事儿》(创作于2020年3月,详见一个人,一座城,37年就做一件事儿),才猛然惊醒:吉远文具虽已迁出南大街,可从这片土地上长出的坚守与温度,不正是流淌至今的活水新泉么? 于是重读这篇人物传记,让迟到多年的思绪,终于有了落纸的重量。 1983年成立于南大街的吉远第一家“文化用品专业商店” 一、立意:以个体坚守为针,绣出时代精神的纹样 好的纪实文字,从不是事件的简单堆砌,而是能穿透表象的肌理,触到时代跳动的脉搏。清海兄写这篇纪实文章时,没把目光停在吉远文具的商业版图上,也没将王同保塑造成叱咤商海的“赢家”,而是以“37年初心未改”为线,把一个人的坚守,缝进安阳的商业文明肌理,织入中国改革开放后的商业伦理图谱——让立意既有个人故事的温度,又有时代精神的高度。 这份高妙,先藏在“拒绝功利”的叙事里。文章开篇便说王同保是“安阳人既陌生又熟悉的人”:“陌生”是他从不用“富豪”“企业家”的标签张扬,像南大街上沉默的老槐树,不与霓虹争艳;“熟悉” 是吉远文具的柜台,装过几代人的铅笔、橡皮与作业本,那些带着油墨香的记忆,早成了刻在城市骨血里的符号。清海兄避开了“年营收多少”“开了多少家分店”这类冰冷的商业指标,转而聚焦那些看似琐碎的细节:37年没出过一次业务纠纷、没接到过一起消费投诉,发票被视作“免检品”,卫生制度一守就是几十年。这些平淡的日常,恰恰戳中了当下商业世界最稀缺的品质——诚信与坚守,让文章从 “企业传记”,升华为一面照见商业伦理的镜子,照出急功近利的浮躁,也照出坚守本心的珍贵。 更深的立意,藏在个体与城市的共生里。清海兄总把吉远的故事,和安阳的变迁绑在一块儿写:从80年代南大街上“灰头灰脑”的小门店,到后来成为“安阳商业的城市名片”;从最初为安置待业青年办起的小生意,到后来成了学校、单位的“教育基地”。王同保的每一步选择,都没脱离安阳的土壤:他把门店擦得锃亮,不只是想让自家生意不一样,更是用一块抹布,悄悄改变了当时安阳临街店铺“脏乱差”的陋习;他坚持“不开假发票、不搞回扣、不搞有奖销售”的 “三不原则”,不只是企业自律,更是为安阳的商业世界立起了“正规经营”的标杆。个体的故事与城市的叙事交织在一起,让文章不再是单薄的赞歌,而是安阳商业文明的“活档案”——每一个字,都浸着城市的烟火气,每一个细节,都藏着老城的变迁。 最动人的,是商业与人文的交融。文章结尾引了《易经・系传》里的话:“举而措之天下之民,谓之事业”,清海兄用这句话给王同保的37年下了定义:他做的不是追名逐利的“生意”,而是能给社会带来价值的“事业”。这一定义,让商业叙事跳出了数字的牢笼,有了人文的温度:王同保的“成功”,从不是门店开得多大,而是“吉远” 两个字成了“货真价实”的代名词;不是赚了多少钱,而是让员工带着尊严工作,让顾客握着发票放心离开,让整座城市都认这份实在。 这份坚守,既应和了当下社会对“工匠精神”的呼唤,也让商业故事里,多了些打动人心的柔软——像南大街石板路上的青苔,在岁月里默默生长,却藏着最坚韧的生命力。 意气风发的吉远公司创始人王同保先生 二、人物:剥去传奇的壳,露出普通人的温热 很多商业纪实里,企业家总被塑造成“天生不凡”的传奇:要么年少时就眼光独到,要么创业时就自带光环,仿佛从一开始就注定要站在顶峰。可清海兄写王同保,偏要剥去这些传奇的外壳,用一个个真实的细节,把他还原成有血有肉的普通人——这份“平凡”,反而让人物站得更稳,也更动人。 (一)不避无奈与遗憾,让人物沾着烟火气 清海兄没回避王同保创业前的“被动”:16岁那年,为了给家里贴补生计,他放弃上学进了木器厂,“心里一下子就凉了”,甚至“想立马扭头逃走”;后来成了采购员,捧着“舒适又有油水”的铁饭碗,却主动要去经营商店,不是因为“天生会做生意”,只是“想按自己的心思做事”。这些细节,打碎了“企业家天生爱创业”的刻板印象——王同保的每一步,都踩着时代的脚印,裹着普通人的无奈:进工厂是为了养家,办商店是为了安置待业青年、让一家人能安稳过日子。他不是悬浮在空中的“英雄”,而是和无数安阳人一样,在生活里摸爬滚打,却从没放弃往前挪的“邻家大叔”,身上满是柴米油盐的烟火气,也带着老辈人“把日子过扎实”的执念。 更难得的是,清海兄还写出了王同保的“遗憾”:“没机会上学,成了一辈子的痛”。这份遗憾,没让人物形象打折扣,反而让他更真实——他不是完美的“企业家范本”,只是个有过不甘、却在遗憾里拼命弥补的普通人:没上过大学,就自学经营、读遍管理书籍;没能坐在教室里读书,就把企业办成“让员工学本事、长见识”的平台。这份“不完美”,恰恰成了最打动人的地方——就像南大街上的老房子,虽有斑驳的墙皮,却藏着最真实的生活痕迹。 (二)用行为说话,让品格自己“长出来” 清海兄很少用“他很诚信”“他很勤奋”这类直白的评价,而是把人物的品格,藏在具体的动作里。写王同保“抠门”,就写他“修理柜台、油漆门窗、运货搬东西,全是自己动手”,公务接待“够吃就行,绝不攀比”;写他“坚持”,就写他“一块抹布用八面,三桶水擦一遍卫生”,每天早起扫店,不仅扫自家门前,还“往左右多扫五六米,往前扫到路对面”;写他“担当”,就写疫情时“再难也给员工开 70% 以上的工资”,37 年从没拖欠过一分钱。 这些细节没有华丽的辞藻,却像电影镜头一样清晰:你能想象出他攥着抹布,反复擦拭柜台边角的样子,指缝里或许还沾着灰尘;能想起他疫情期间皱着眉算账本,却咬着牙说“员工工资不能少”的模样,眼里藏着焦虑,却更藏着笃定;能看见他天不亮就拿着扫帚,在南大街上扫出一道干净的痕迹,扫帚划过青石板的声音,或许还惊醒过街角的老路灯。比起空洞的赞美,这些“做出来”的品格,更有说服力——王同保的实在,不是说出来的,是一砖一瓦垒出来的,是一朝一夕磨出来的。 (三)多视角印证,让人物立得更稳 为了不让人物形象“偏科”,清海兄还找了好多“证人”:既有王同保自己在《我的自传》里的心里话,字里行间满是老辈人的诚恳;也有员工说的“吉远是所大学,教我们做人做事”,话里带着对企业的归属感;既有顾客念叨的“在吉远买东西,单位放心,自己也踏实”,藏着老百姓对“实在”的信任;也有政府部门给的“发票免检”认可,是官方对其诚信的盖章;甚至还有同行的“暗中佩服”:“安阳亚细亚抄过吉远的价格,却学不来骨子里的实在”。 这些不同的声音凑在一起,王同保就不再是“作者笔下的人”,而是“大家眼里的人”——他的诚信,顾客认;他的管理,员工服;他的规矩,同行敬。这种多视角的描摹,让人物像棵扎根深土的树,枝繁叶茂,稳稳当当,也像南大街上的老字号,经得起岁月的打量,也受得住人心的考验。 三、精神风貌:从小事里抠出大精神,让坚守看得见、学得到 纪实作品不只是写人写事,更要挖出事件背后的精神内核。清海兄没空喊“吉远精神”的口号,而是从一件件小事里,把“正规经营”“坚守初心”“以人为本”这些精神,剥得明明白白,让读者能看见、能学懂,也能感受到那份藏在岁月里的厚重。 (一)打扫卫生:从“擦桌子”到“企业符号” “打扫卫生”是文章里反复出现的细节,清海兄却把这件小事,写出了大意义。一开始,王同保擦柜台、扫门口,只是想“让自家店跟别人不一样”——在当年“脏乱差”的临街店铺里,这份干净显得有些“格格不入”;可慢慢的,“打扫卫生”成了吉远的“招牌”:不仅要“地光、柜净、玻璃亮”,更成了一种规矩——“店员没扫干净,店长上;店长没扫好,经理来”,甚至还搞“打扫卫生比赛”,定了详细的操作规程。 清海兄没停在“爱干净”的表面,而是挖透了背后的精神:“把普通事做到极致,就不普通了”;“别人都不做的时候,你做了,就是超前”。这种精神,不只适用于打扫卫生:37 年没投诉、发票免检、守着“三不原则”,都是“把小事做到头”的结果。清海兄用一块抹布、一把扫帚,把吉远的坚守,从抽象的口号,变成了看得见、摸得着的行动——就像南大街上的青石板,虽不起眼,却经得起无数人的踩踏,也承载着无数人的记忆。 (二)企业改制:从“阵痛”里看出担当 文章里写了1998年吉远改制的事:“接下乐器厂19名退休职工,才正式脱离隶属关系”。清海兄没一笔带过,而是重点写了改制的“疼”——“那时候的企业家,改制都要扛着包袱,这包袱里,是对社会的担当”。 很多企业改制时,都想着“甩包袱”,把退休职工、遗留问题推出去,可王同保偏要“接包袱”。这份选择背后,是他对“企业”的理解:企业不是赚快钱的工具,是能让员工靠得住的“家”。从创业时安置待业青年,到改制时接下退休职工,再到疫情时保住员工工资,吉远的每一步,都没丢下“人”。清海兄用这次改制,让吉远的“温度” 落了地——它不是冰冷的商业实体,是能给人遮风挡雨的“港湾”,就像南大街上的老房子,虽历经风雨,却总能给人一份安稳。 (三)拒绝扩张:从“不跟风”里见清醒 当别的企业都在喊“做大做强”“走向全国”时,王同保却守着安阳,连跨行业都不肯:开了“吉远餐厅”,发现是外行,不到三个月就关停转让。清海兄没说他“保守”,而是借王同保的话,写出了这份选择的清醒:“隔行如隔山,不熟的行业不能碰”;“咱不喊做大做强,也不惦记走出安阳,咱就扎根这儿,把文具做好,把服务做实在”。 这份“不跟风”,藏着吉远的“根”:对“专业”的坚守——“做文具,没人比咱懂”;对“初心”的执着——“一辈子就做一件事,把吉远的牌子护好”。在当下“流量至上”“扩张为王”的商业世界里,这份清醒,像一杯凉茶,让人看清:真正的坚守,不是追着风口跑,而是守着本分走。就像南大街,虽没赶上“拆迁重建”的热潮,却仍以自己的方式,留存着安阳的老城记忆。 四、写法高妙:在平淡里藏匠心,让纪实有了文学的柔 清海兄的文字,最难得的是“平淡里见功夫”——没有华丽的辞藻,没有刻意设计的跌宕情节,却用结构、细节、引用,把一篇人物传记,写出了文学的柔软与厚重,像南大街上的老手艺,看似朴素,却藏着一辈子的匠心。 (一)结构:像搭房子,既稳又透气 文章用了“总分总”的大框架:开头点出王同保“陌生又熟悉” 的身份,抛出“吉远为啥能成安阳名片”的问题,像推开一扇老门,引人探入;中间7个章节,从“无奈选择”“打扫卫生”到“经营原则”“社会责任”,一步步解开疑惑,每个章节都像一间屋子,装满了故事与细节;结尾用孔子的话和齐鲁先生的评价收束,把主题往高处提了提,又绕回开头的“城市记忆”,前后呼应,像走出老门时,回头再望一眼,满是回味。 每个章节又用“小标题 + 故事”的方式,比如“02. 扫出一片新天地”“04. 王同保,一个干板硬正的人”,标题既概括了内容,又带点烟火气,读起来不枯燥。这种“大框架稳,小细节活”的结构,避开了纪实文章常见的“流水账”,让故事既完整,又有呼吸感,像老房子的窗,既挡住了风雨,又能透进阳光。 (二)引用:像开窗,让风进来 清海兄在文中埋了好多“引用”:有王同保《我的自传》《经理文集》里的心里话,带着个人的温度;有原木器厂副厂长的回忆,藏着时代的痕迹;有齐鲁先生的点评,透着文化的厚度;还有安阳市政协原副主席的认可,带着官方的重量。这些引用,像给文章开了几扇窗,让外面的风进来——既让故事更真实(毕竟是当事人的话、第三方的评价),又让文字更厚重。 比如写王同保的“报国心”,就引他自传里的话:“内心里逐渐激起报国热忱,立志要改变这个落后的工厂”;写吉远的“正”,就引齐鲁先生的评价:“树的是正气,走的是正道,讲的是正理,修的是正果”。这些话,比作者自己说一百句赞美都管用,既真实,又有分量,像老房子里的老物件,虽不起眼,却藏着岁月的故事。 (三)留白:像画水墨,留三分想象 好的文字,从不会把话说满。清海兄写王同保关停餐厅,只说“20 年前投了30万开‘吉远餐厅’,外行干不了,不到仨月就入不敷出,他权衡再三,关了转让,没让损失变大”——没写他当时多纠结、多心疼,可读者能从“权衡再三”里,想到他夜里算账本的样子,灯光下的影子,或许满是疲惫;写疫情发工资,只说“工资没问题,平均开70%以上”,没写他怎么凑钱,可结合“37 年不拖欠工资”的背景,读者能懂这份承诺背后的重量,或许是他抵押了自己的东西,或许是他跑遍了亲戚朋友。 这种“留白”,没把所有细节都“喂”给读者,而是留了点空间让读者自己想。越想,越觉得人物真实;越想,越能和故事共情。文字也因此变得简洁又有力,没了多余的抒情,却多了回味的余地,像水墨画里的留白,虽空着,却满是意境。 孙清海与王同保董事长(中)、程清明书记在吉远采访时合影 结语:这是一封写给城市与坚守的信 清海兄的这篇文章,不是简单的“企业报道”,更像一封写给安阳、写给坚守的信。它用王同保的37年,告诉我们:真正的商业故事,不该只有数字和扩张;真正的企业家,也不是天生的传奇。 王同保只是个普通人:有过无奈,有过遗憾,却在平凡的日子里,把“实在”两个字,刻进了吉远的每一个柜台、每一张发票里。吉远也只是个普通的企业:没走出安阳,没做过惊天动地的大事,却在37年的坚守里,成了安阳人心里的“放心牌”。 再读这篇文章的时候,吉远已经走过42年,但依然令人振奋。好文章总是穿越器,给我们留下思想的张力。吉远从南大街走出张扬成现在规模,就是最为难得的南大街商业神话。离开商业形态的延续,烟火气就要断气,想来,任何时候,单靠旅游业,终究是撑不起一座老城的经济命脉,那些藏在街巷里的实业记忆,那些手艺人的坚守、老掌柜的诚信,才是老城真正的筋骨。 清海的文章,就像一把精准的钥匙,打开了理解老城生命力的大门。它让我们明白,一座老城的繁荣,从来不是单一业态的独角戏,而是实业传承与文化底蕴相互滋养的结果。如今再读,这份对老城筋骨的深刻洞察,依然能为当下的城市发展提供宝贵的借鉴——唯有守护好那些实实在在的实业根基,传承好那些历久弥新的精神品质,老城的烟火气才能永远鲜活,南大街的传奇故事才能在新的时代里,继续书写出更振奋人心的篇章。而这,或许就是好文章最珍贵的力量:它不仅记录过往,更能照亮未来,让每一个读到它的人,都能从中汲取前行的底气与方向。 作者简介: 王安濮,中共党员,中学高级教师,现执教安阳市曙光学校。现为中国硬笔书法协会会员、中国散文学会会员,河南省作家协会会员、河南省教育教师专家、河南省学术技术带头人。